Excelの起動と終了

Excelの起動と終了  セルの操作

セルの操作  文字列,数値の入力

文字列,数値の入力  数式の入力

数式の入力

表の移動とコピー

表の移動とコピー  書式設定

書式設定  印刷

印刷  ワークシートの編集

ワークシートの編集

関数の利用

関数の利用  グラフの作成

グラフの作成  補足事項

補足事項  マクロの記録,作成

マクロの記録,作成

Excelの基礎

以下には,Excelを扱うための必要最小限の操作方法についてまとめている。

操作方法については,市販のマニュアル本を手元において何が出来るのか,どの様に

するのかを調べて少しずつ慣れること。

STEP1

Excel の起動と終了

起動法 2通り

① Windows起動初期画面のアイコンから~Xを選択

② Windowsボタンを左クリックし,Excelをクリックして起動

起動画面

ファイル名~既定値の名前は,「Book1」で空のブックが開かれる。

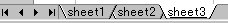

シート名 ~既定のシート名はSheet1。シートを追加するには横の+を押下。

1枚のシートの大きさ~1048576(=2^20)行×XFD(=16384=2^16)列(既定値)

ctrl+↓およびctrl+→で確認して下さい。

シートの挿入,削除,名前の変更~シート名を右クリックして,

ショートカットメニューを表示し,操作を選択する。

終了法 3通り

①「ファイル」/「終了」

②画面右上隅の×印(「閉じるボタン」)を押す。

③「Alt」+「F4」

Excelのショートカットキー一覧は,下記を参照してください。

ショートカットキー一覧表

・保存:終了時には,既定値のファイル名(BOOK1)を適切なファイル名に変更

してから保存する。

目次へ戻る

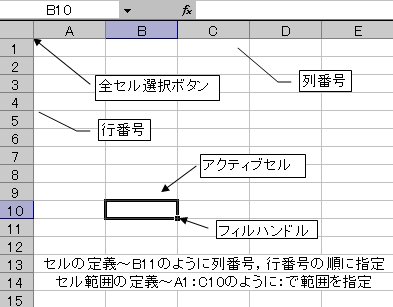

セルの操作

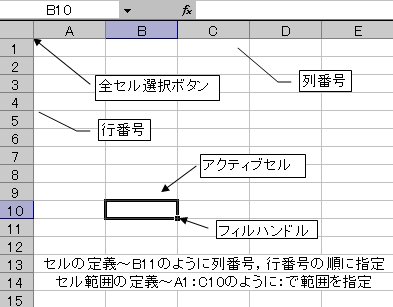

表示画面

行番号は数字,列番号は英文字で表示されている。

セル:列番号,行番号で定義される四角いマスをセル(cell:細胞,小部屋)

と呼ぶ。

アクティブセル:現在選択されていて,作業可能な状態にあるセルのこと。

アクティブセルは,太線で囲まれたセル

セルの選択方法 6通り

① ひとつのセルを選択~該当セルをクリック

② 連続したセル範囲を選択~ドラッグ

左上隅をクリックして右下隅をShift+クリック

③ 不連続な複数のセルを選択~Ctrlキーを押しながらクリックとCtrlキー

を押しながらドラッグを併用

Shift+クリック~連続した セル 範囲を選択

Ctrlキー+クリック(またはドラッグ)~不連続な複数の セル を選択

下線部はセルの代わりに,ファイルなどに読み替えることも可能

|

④ 行全体を選択~該当行番号をクリック

⑤ 列全体を選択~該当列番号をクリック

⑥ 全てのセルを選択~「全セル選択」ボタン(行番号と列番号の

交差部)をクリック

コマンドの実行方法

何かの命令,操作を行なうには,大きく分けて4通りの方法がある。

① メニューバーから選択する

② ツールバーのボタンから実行する

③ 右クリックで表示されるショートカットメニューから選択する

④ ショートカットキーで実行する

目次へ戻る

文字列,数値の入力

入力や操作,編集で間違っても,「やり直し」ボタンで元に戻せる

「やり直し」ボタン :  |

・ データを入力するセルを先ずアクティブにする。

・ 文字,数値の入力 ~入力の確定には,次の2つを使い分けると便利

①「Enter」キーで確定:確定後のアクティブセルは,下の行に移る。

②「Tab」キーまたは「→」キーで確定:確定後のアクティブセルは右隣の列に移る。

ただし,日本語入力の際にはその前に日本語を確定するための「Enter」

キーを押す操作が1回余分に必要となる。

確定後,文字列は左詰め,数値は右詰めで表示される。

(文字列としての数字を入力するには数字の前に’を付ける)

・ データの削除,訂正 ~

削除:該当セルをアクティブにして,「Delete」キーを押す。

データの削除とはセルの内容をクリアーすることを意味する。

複数のデータを削除する場合には,該当セルを選択して

アクティブにしてから,「Delete」キーを押す。このとき,

書式(文字色,左寄せ,センタリングなど)はクリアされない。

訂正:方法は2通り,挿入訂正モードと上書き訂正モード

挿入訂正モード(ダブルクリックするとポインターがI形に変化)

該当セルをダブルクリックして入力カーソルを表示し,修正

位置にずらし訂正する。

上書き訂正モード(クリックして文字を入力する)

該当セルをクリックした場合には,上書きされて前のデータと

置き換わる。

入力途中で誤りに気付きキャンセルしたいときは,「Esc」キーを

日本語入力の確定後なら1回,確定前なら2回押下する。

素早い訂正~挿入モード(ダブルクリック)と上書きモード(クリック)

の使い分けが大切 |

・ 日付等の入力 ~ 日付は,/または-を使って入力する。

例 10月30日の場合 : 10/30と入力を確定すると10月30日と表示される。

年を省略すると,今年の年が補完される(数式バー参照)。

10/30をそのまま表示したい場合には,先頭に’を付けて

10/30と入力する。

金額 :数字の前に¥を付けて数字を入力。自動的に,(カンマ)が付加

%表示 :数字の後ろに%を付ける。

金額,%表示については,通常最後にまとめて選択しアイコンで変更

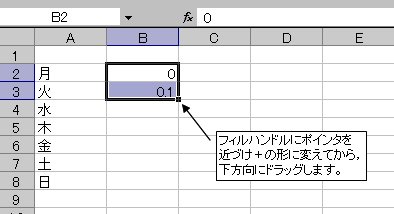

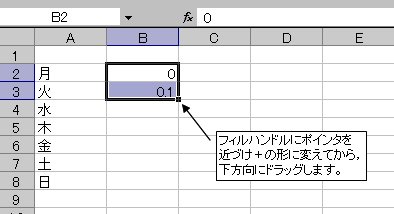

・ オートフィル ~ 規則的に連続するデータを入力するときに利用する。

例 年月日,曜日,連続した数値(2つ以上のデータが必要,1つの場合同じ

数値が連続する),数式など

利用法 :月の例

例えば,「4月」と入力。セルをアクティブにした状態でマウスポインタを

セルの右下隅小さな四角(フィルハンドル)に位置付けると,マウスポイ

ンタの形が太い白抜きの十字から普通の十字形に変わる。

その状態でそれを左右あるいは上下にドラッグすると,連続したデータが

入力される。

数値の例

隣合った2つのセルに数値を入力する。2つのセルをドラッグ選択する。

次にポインタを右下隅に移動し,ポインタの形が+に変わったことを確認

してから,表示したい方向にドラッグする。

(備考) 右ボタンドラッグ:

ポインタの形が変更後,ドラッグする際に右ボタンを押しながらドラッグ

すると,ボタンを離してからオートフィルの方法を選択できる。

(セルのコピー:文字通りコピーを繰り返す,連続データ:左クリックの

オートフィルに同じ,書式のみのコピー,書式なしコピーなど)

・ セル/行,列のコピーと移動

対象セル/行,列の選択: コピーあるいは移動したいセル/行,列を

先ず選択します。対象がひとつのセル/行,列ならばそのセル

或いは行番号,列番号をクリックすると選択される。

複数セル/複数行,複数列ならばドラッグなどして選択する。

コピー,移動 :

①コピー&貼り付けまたはカット&貼り付けのツール

ボタンで行う。

②コピー,切り取り,貼り付けのショートカットキー(Ctrl+C,

Ctrl+X, Ctrl+V)を利用する。

③右クリックでショートカットメニューを表示後、コピー,

切り取り,貼り付けを選択する。

④マウスポインタの形状を上下左右の両方向矢印に変え

(或いは「Ctrl」キーを押してマウスポインタの形状をコピーに

変え)ドラッグ&ドロップする。

・ 行,列の削除 ~ 削除したい行または列番号を選択

右クリック/ショートカットメニュー/「削除」

セルの内容をクリアしたいだけなら,行または列を選択して,「Delete」

キーを押します。このとき、書式はクリアされない。

| 行,列の削除とセル内容をクリアすることは,区別して考える |

・ 行,列の挿入 ~挿入したい行番号(列番号)の下の行番号(右の列番号)を右クリック

ショートカットメニューから挿入を選択する。

挿入される行(列)は,選択した行(列)の上側(左側)に入る。

挿入行(列)の書式は,その上側の行(左側の列)に同じ。

(備考) ・複数の行や列を挿入するときは,それに見合った行数あるいは列数を

選択してから上と同様の操作をする。あるいは直前の動作を繰り返す

F4キーを押下

・ キー操作によるアクティブセルの移動

「Ctrl」+「↓」 :最終行セルへ移動

「Ctrl」+「→」 :右端列セルへ移動

「Ctrl」+「↑」 :先頭行セルへ移動

「Ctrl」+「←」 :左端列セルへ移動

「PageUp」 :1画面分上に移動

「PageDown」 :1画面分下に移動

|

・ ヘルプF1キー,Google検索の活用

手元にマニュアルが無くとも,ヘルプのF1キー押下かGoogle検索を上手に活用すると,

操作法のヒントや関数の使用法などを知ることができる。

目次へ戻る

数式の入力

・ 数式の入力 先ず,計算結果を表示するセルをアクティブにする。

=の入力 : 先頭に半角の=を入れ,これから数式を入力することを

Excelに指示する。

計算式の入力 : これには以下の方法がある。

(1) 具体的な数値の代入による計算式の入力

入力内容は数式バーに表示されるので確認できる。最後に「Enter」

キーを押して入力を確定すると,結果がセルに表示される。

間違いの修正 : 確定後間違いがあったならば,該当セルを選択

して数式バーに数式を表示し,それを修正して

再び確定する。

連続したセルの合計値: 合計を求めたいセルの範囲を選択して

ツールバーからホームにある「オートSUM」Σ

ボタンをクリック。

(2) セル参照による計算式の入力

セルに入力されている数値を使って計算する場合には,「セル参照」

を使う。これを使うと入力手間が省け,間違いも少ない。

使用法: 結果を表示したいセルをアクティブにし,「=」を入力

次いで計算式に用いるセルを適宜クリックし,算術演算

子を用いて数式を入力。最後に計算式を確定する。

セル参照を使った場合,元データが修正されると,それ

を参照した計算式も自動的に再計算され,結果に反映

される。

算術演算子

+ プラス : 足し算

- マイナス : 引き算

* アスタリスク : 掛け算

/ スラッシュ : 割り算

^ キャレット : べき乗計算 |

・ 数式のコピー ・オートフィルを使用する方法

コピーしたい数式を選択後,オートフィルを用いる。

これは,コピー元とコピー先が連続している場合に使用できる。

右ボタンを押してドラッグ:罫線などの書式を含まず式のみをコピー

したいときに使う。

・ツールバーを使用する方法

① コピー元の数式が入力されているセルをクリック

② ツールバーの「コピー」を選択。選択すると該当セルが点滅

する破線で囲まれる。

③ コピー先のセルをクリックまたはドラッグして範囲を指定

④ ツールバーから「貼り付け」を選択

(注) セル枠の点滅を解除するには~ESCキーを押す

相対参照 : セル参照が使われている数式をコピーすると,コピー先では元のセル

位置での相対的な情報を基に,参照先のセル位置も相対的に変化

します。このような参照が「相対参照」

(注) ・計算結果が間違っている場合

該当セルをダブルクリックして,色枠で囲まれた参照セル

を表示してチェックする。

・常に参照したいセルが固定している場合には,相対参照

ではなく次の絶対参照を使用する。

絶対参照 : 常に固定されたセルを参照したい場合の参照が「絶対参照」である。

絶対参照を指定するには,参照したいセルの行,列もしくは必要に

応じて行または列の前に「$」を付ける。F4キーによりトグル方式で$が

付いたり,消えたりする。

「$」を付けると参照先が固定される。 例) $C$10,A$5

練習問題 掛け算九九の一覧表を作成しなさい。

ただし,縦,横の見出しはオートフィルを使い作成のこと。

表中の数値は,相対参照,絶対参照を使い分けた計算式で表現すること。

数式もオートフィルを上手に用いてコピーし手間を省くこと。

べた打ちの数表が完成したら,見出しに背景色を付け,罫線で囲むなど

しなさい。

目次へ戻る

表の移動とコピー

1) ドラッグ&ドロップによる方法

対象となる表を選択後,マウスの形を上下,左右両方向矢印

の十字形にし,移動する場合:単に移動先へドラッグする

コピーする場合:「Ctrl」キーを押し,小さな+が

付加された状態でドラッグする

2)ツールバーを使用する方法

① コピー元の表を選択する。

② ツールバーの「コピー」を選択する。その操作により該当の表が

点滅する破線で囲まれる。

③ コピー先にポインタを移動し,アクティブにする。

④ ツールバーから「貼り付け」を選択する。

(備考) 数式を用いた表がコピーされた場合,コピーされたのはセル

に表示された数値ではなく,数式である。

コピー後,表の数式を修正する方法は,上の相対参照の注書きに同じ。

目次へ戻る

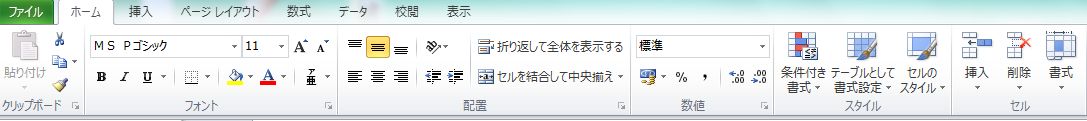

書式設定

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

③ ④ ⑤ ① ② ⑥ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

フォント(字体),フォントサイズ(文字サイズ),文字色,文字飾りなど

設定は,上記のツールバーで行う。

①フォント,②サイズ,③太字,④斜体,⑤下線,⑥文字色

右クリック/「セルの書式設定」/「フォント」タブ~「上付き」,「下付き」,「取り消し線」

などツールバーで提供されていない設定が可能

数値の書式スタイル設定

素早く表を作成するには,あらかじめ数値をベタ打ちしてから,後でまとめて

書式スタイルを整える。

⑦通貨(¥記号),⑧パーセント,⑨カンマ,⑩小数点以下桁数を増す,

⑪小数点以下桁数を減らす

セル内文字列配置

⑫左揃え,⑬中央揃え,⑭右揃え,⑮インデント解除,⑯1段階インデント(字下げ),

⑰セルを結合して中央揃え

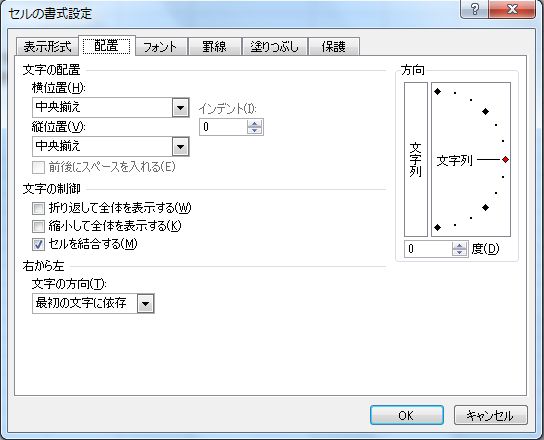

文字列の縦位置(行の高さに対する配置)~該当セルを右クリックして「セルの書式設定」

から,「配置」タブの縦位置を指定する(既定値:中央揃え)。

文字の均等割り付け~上図の縦位置または横位置の中から「均等割り付け」を選ぶ。

文字列の方向 ~上図の方向欄で指定する。

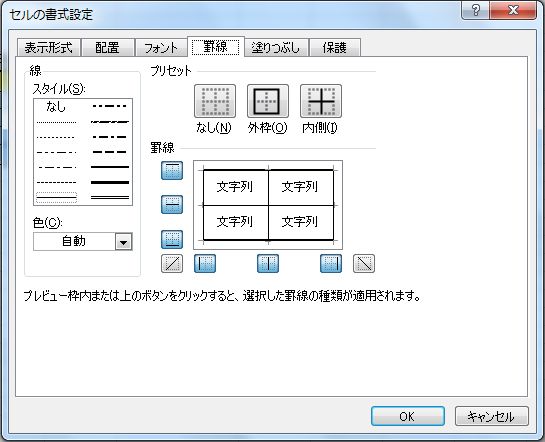

罫線,網掛け,塗りつぶし

罫線~ツールバーボタンは,大まかな罫線の設定に使われる。細かな罫線の設定

には,下図の「セルの書式の設定」から「罫線」タブを表示して指定する。

罫線の種類:線のスタイルから選択。色もカラーにできる。

罫線の表示,非表示:該当罫線をクリックすると切り換わる。

書式のコピー/貼り付け

ハサミ:切り取り,ハサミの下:コピー,貼り付け,刷毛:書式のコピー/貼り付け

「書式のコピー/貼り付け」~「書式」のみをコピーして貼り付けしたい場合に使う。

単なる「コピー」,「貼り付け」は,「書式」+「セル内のデータ」が対象

手順: ・コピー元のセルをクリック

・「書式のコピー/貼り付け」ボタンをクリック

・コピー先のセルまたはセル範囲を選択

なお,離れた複数のセルに「書式のコピー/貼り付け」をしたい場合には,

上の2つ目の手順で,「書式のコピー/貼り付け」ボタンをダブルクリックする。

目次へ戻る

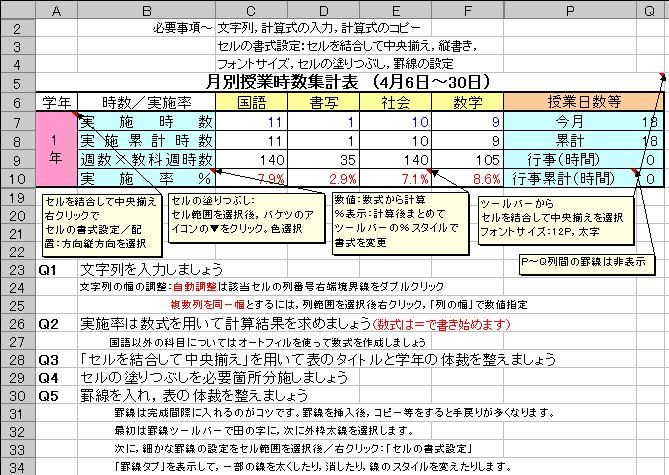

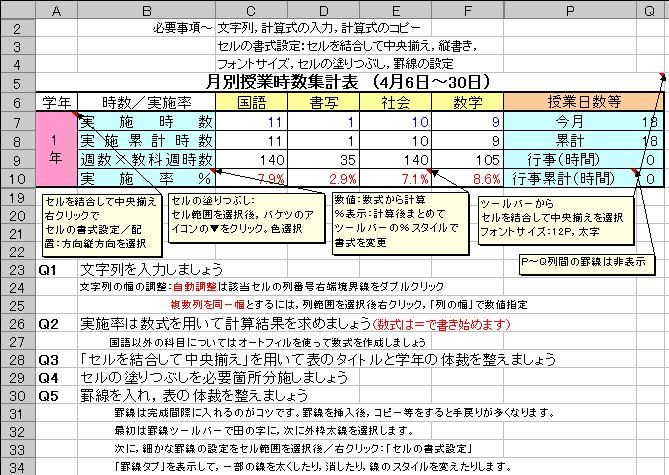

例題 A 月別授業時数集計表の作成

注意:下の表ではG~O列間を非表示にしています。ここではP,Q列をG,H列と

考えてください。

目次へ戻る

STEP2

印刷

印刷プレビューでの確認

| 印刷前に必ず「印刷プレビュー」で印刷イメージ確認を! |

印刷プレビューの表示

「表示」/「改ページプレビュー」で確認するか,

「ファイル」/「印刷」でプレビュー画面を表示

特にひとつの表が複数ページにまたがっていないか,次ページとの境界は適当

かを確認することが大切

確認後,印刷:

「ファイル」/「印刷」

イメージの修正

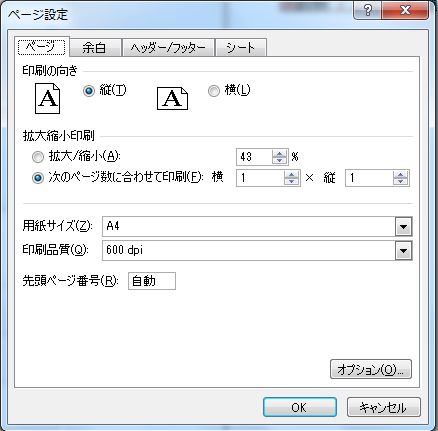

(1)大きな表を1ページに納める修正

上図右下の「ページ設定」を押下し,印刷の向きを指定,更に

拡大/縮小印刷の欄で「次のページ数に合せて印刷」を選択する。

横,縦の欄の数値はページ数。

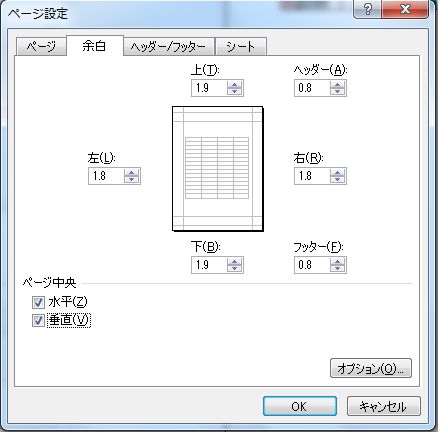

(2) 印刷対象のセンタリング

印刷対象を用紙の中央にしたい場合には,上の画面の「余白」タブをクリックして,

水平方向に関して中央にしたい場合には「水平」に,垂直方向に関しては「垂直」に

チェックマークを入れる。

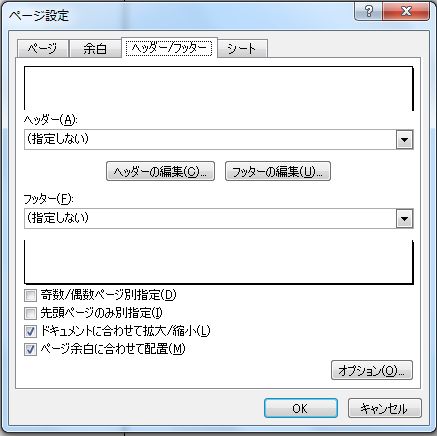

(3) ヘッダー/フッターの挿入

上図の「ヘッダー/フッター」タブを開くと,下図が現れ編集が

可能となる。

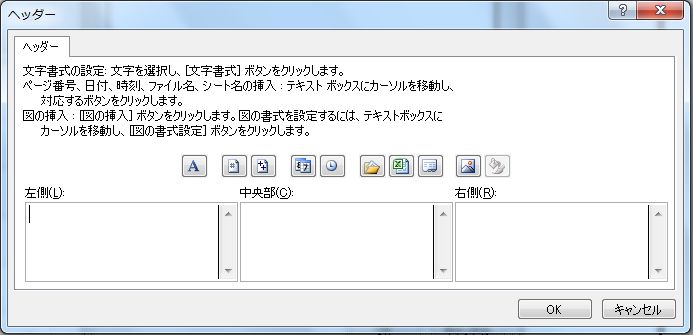

下の画面はヘッダーの例で,先ずヘッダーの記入位置を選択する。

アイコン: は,左から順に以下の通り

は,左から順に以下の通り

フォントの設定,ページ番号,総ページ数,日付,時刻,パス&ファイル名,

ファイル名,シート名,図の挿入

(4)ページ境界線の修正

「表示」/「改ページプレビュー」を選択すると,自動で挿入された破線のページ

境界線が挿入された画面に切り換わる。

ページ境界線を移動するには,破線のページ境界線をドラッグする。

このように強制的に移動すると,ページ境界線が「破線」から「実線」に変わる。

目次へ戻る

ワークシートの編集

行,列の非表示/再表示

横または縦に長くなり過ぎた表で,一時的に行,列を非表示にしたい場合がある。

また,表作成時には途中計算のために必要であったが,最終の印刷ではそれを隠したい

場合もある。

非表示の設定~

・非表示にしたい行あるいは列を選択

・右クリックし,ショートカットメニューから「非表示」を選択

再表示の設定~

・非表示になっている行(列)の両サイドの行(列)を選択

・右クリックし,ショートカットメニューから「再表示」を選択

なお,A列や1行目を非表示にした場合の再表示は,以下の方法で対処する。

A列(1行目)と「全セル選択」ボタンの境界線にマウスを位置づけ,マウスの形状が

2重線+左右両方向矢印に変わったら,右クリックし,「再表示」を選択

ワークシート名の変更

通常,シート名は適切な名前に変更する。

シート名をダブルクリックすると,反転表示の上書きモードになる。

そこで新しいファイル名を入力してください。

シート名~最大長半角で31文字分 ¥,/,*,:,?,[,] などの記号は使用不可

ワークシートの挿入,削除

挿入~挿入したいシートの右隣のシート名にマウスポインタを近づけ右クリックし,

「挿入」を選択

削除~削除したいシート名にマウスポインタを近づけ右クリックし,「削除」を選択

ワークシートの移動,コピー

移動~移動したいシートを選択し,シート名をプレス(マウス左ボタンを押したままの

状態)すると,用紙のアイコンが表示される。この状態から移動したい場所

へドラッグする。

コピー~コピーしたいシートを選択し,シート名をプレス(マウス左ボタンを押したままの

状態)すると,用紙のアイコンが表示される。ここで「Ctrl」キーを押すと用紙

アイコンに+が追加される。「Ctrl」キーを押したままの状態でコピーしたい

場所へドラッグする。

目次へ戻る

関数の利用

関数とは,あらかじめExcelに組み込まれて用意されている計算式のこと。

関数による計算式には,その計算に必要な値を引数(ひきすう)で与える。

関数の書式

引数

引数は,個々の関数によって異なる。詳細は,「関数のヘルプ」で確認

してください。

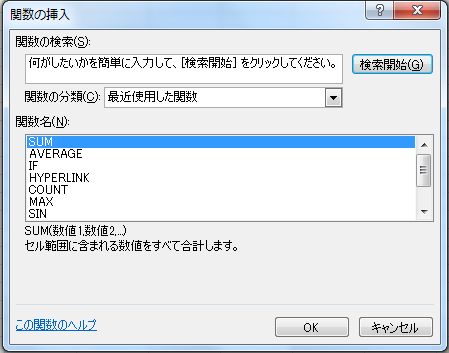

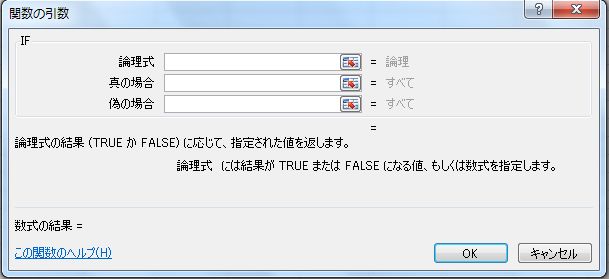

関数の挿入

・関数を挿入したいセルを選択。

・「関数の挿入」ボタン fx をクリックすると,「関数の挿入」画面が表示される。

ここで,「関数の分類」のドロップダウンリストを表示すると,関数が様々な分野に

分類されていることが分かる。

関数「IF」を選択すると,下の画面が表示される。はじめて使う場合には,画面

左下隅の「この関数のヘルプ」をクリックして,使い方を確認すること。

関数を用いた数式の修正

通常の数式の修正と同様,該当セルをダブルクリックすると挿入モードとなり,

セル内でも画面上部の数式バーのいずれでも修正できる。

相対セルから絶対セルへの修正~「F4」キーを使用

該当セル参照にマウスポインタを位置付け「F4」キーを押すと,

トグル方式で$が付く位置が変化する。 |

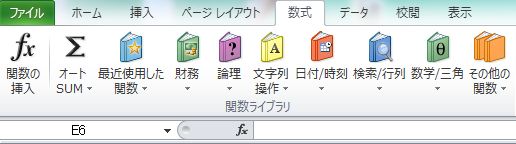

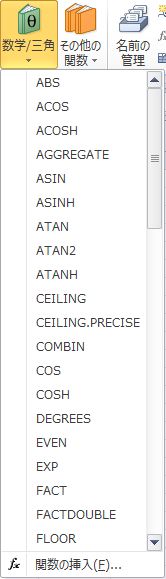

関数の一覧

メニューバーの「数式」を選択すると,次のツールバーが表示される。

目的の関数がありそうなブックアイコンを押下する(下記の例は数学/三角)。

関数名にマウスを近付けると,簡単な説明がポップアップする。

目次へ戻る

STEP3

グラフの作成

Excelでは表からグラフを簡単に作成する機能が備わっている。

以下では,表が既に準備されているものと仮定して説明する。

グラフ作成手順

(1) グラフを作成するためのセル範囲を選択

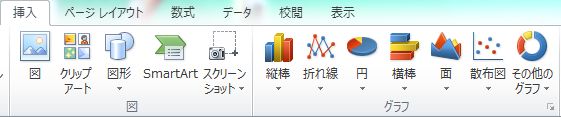

(2) メニューバーの「挿入」を選択すると,グラフのアイコンが表示される。

この右下のボックスを押下すると,更に種々のグラフアイコンが表示

されこの中から選択する。

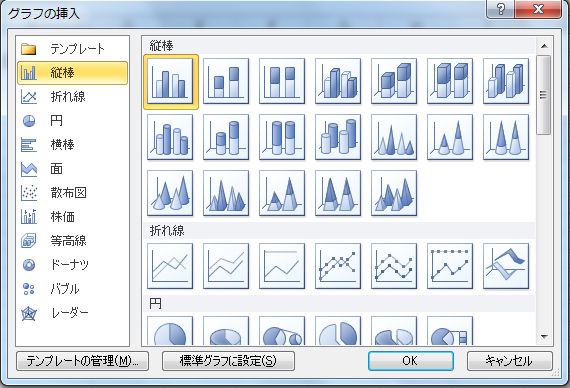

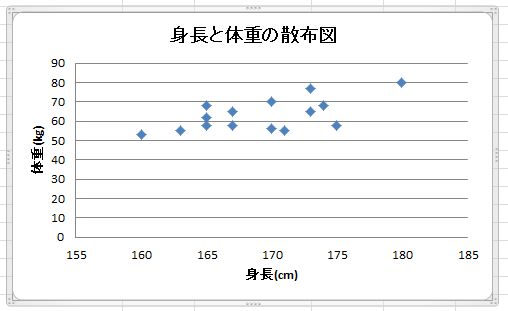

(3) 後述の例題C:身長と体重のデータを表に記入し,散布図を選択

しOKを押下すると,データのあるシート上にグラフが表示される。

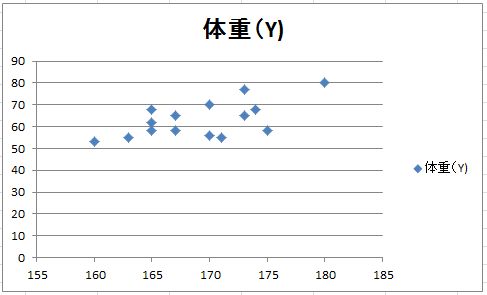

グラフの編集 グラフのタイトル,軸ラベルを変更するために,グラフツールの

デザイン/グラフのレイアウトにより適宜修正する。

| グラフの編集:クイックレイアウトまたはグラフ要素を選択してクリック |

グラフの移動と拡大/縮小

移動~ 通常,グラフの位置は適切ではない。

移動するには,先ずマウスをグラフに近づけ,「グラフエリア」が

表示されたのを確認してマウスの左ボタンをプレスし,それから

移動先へドラッグする。

拡大/縮小~グラフをクリックすると,グラフエリアの外枠に8個のハンドル

が表示される。そのハンドルをドラッグし,拡大/縮小ができる。

ワークシートのセル枠に合せて拡大/縮小するには,

Altキーを押しながらドラッグ |

目次へ戻る

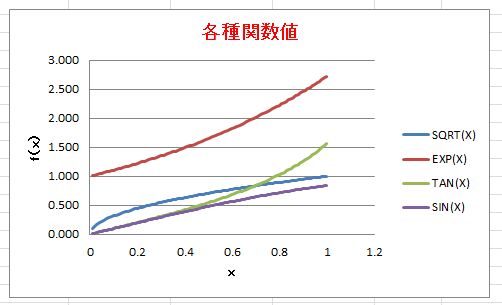

例題 B 関数値の一覧表,グラフの作成

下に示す関数の一覧表を作成しなさい。

その前に,3行目の関数の数学的表現を示す。なお,三角関数の()内に

与える角度の単位は,radianである。1(radian)=57.296(度) ∵360/(2× )

)

Excelにおける指数関数の評価は,以下の点に注意

EXP(-2^2) → EXP(4)と解釈され,べき乗の計算が負符号よりも優先されない.

EXP(-(2^2)) とすれば,EXP(-4)と解釈される。

以下の行については省略

Q1 1行目にべた打ちでタイトル,3行目に関数名を入力してください。

Q2 4行目に数値0.01,5行目に0.02を入力してください。

Q3 オートフィル機能で0.01刻みの数値を1.0迄作成しよう。

Q4 4行目B列以降では,「関数挿入アイコン」fxをクリックして「数学/三角」

から夫々の関数名を探し貼り付けよう。

Q5 各列の5行目以降に数式をコピーしよう。

・簡単にコピーするには,オートフィルを使います。

・ツールバーを使う場合には,次のようになります。

①コピー元をアクティブにする

②ツールバーの「コピー」をクリック

③コピー先をドラッグで範囲指定

④ツールバーの「貼り付け」をクリック

⑤数式コピー作業を終えたら,ESCキーを押しセル枠の点滅解除。

Q6 タイトルの体裁を整えよう。

「セルを結合して中央揃え」を使います。あらかじめ,タイトル行のセルを

表の幅に見合う分選択しておきます。

Q7 タイトル行が常に画面に表示されるように固定しよう。

・固定したいタイトル(見出し行とも呼びます);上の例では1~3行目を

固定したいので,そのすぐ下の4行目を選択。

・メニューバー「表示」/「ウィンドウ枠の固定」をクリック,一番上を選択。

正しくタイトルが固定されたら,タイトルとの境界に横線が引かれます。

Q8 数値の桁数を揃えよう。(例:小数点第4位四捨五入)

数値(列毎,同じグループ毎,全て同じなら全部)を選択し,

ツールバー「小数点表示桁を増やす」,「小数点表示桁を減らす」をクリック

Q9 タイトル行をどのページにも印刷できるよう設定しよう。

先ず,現段階の印刷イメージを確認してください。

確認は,「ファイル」/「印刷」を押すとプレビューが右横に表示される。

印刷範囲が不適切な場合には,「ページレイアウト」/「印刷タイトル」/

「シート」をクリックし,表示画面上段の印刷範囲を修正する。

以下は設定手順です。

①「ページレイアウト」/「印刷タイトル」を選択して「シート」タブをクリック

②ダイアログ中の「タイトル行」ボックス内をクリック

常に表示したいタイトルの行番号を指定(この例では$1:$3)後,okを押す。

③印刷プレビューで確認。

Q10 複数ページに分割された表の体裁を整えよう。

「表示」/「改ページプレビュー」を選択します。

縦,横のページの境目は青字の破線をドラッグすることにより移動可能です。

数値=0.51以降は2ページ目に印刷されるように境界線を移動しよう。

印刷プレビューを表示確認し,必要に応じて最後に適用した「余白ユーザーの

設定」を調整

Q11 次に,上記で作成した表から前半4種類の関数のグラフを表示しよう。

下記のグラフと同じ見掛けにするには,グラフの種類は「散布図」です。

ヒント ①凡例を表示したいときには,関数の名前を付した3行目を含め,描きたい列の幅と

横軸の数値範囲を考慮してセル範囲を選択します。

②グラフのタイトル,横軸,縦軸のラベルの記入は,先ずグラフを選択し,「グラフツール」

/「デザイン」/「クイックレイアウト」から適当なものを選びます。

③タイトルのカラー,フォントサイズは,グラフを描いた後で自由に設定できます。

タイトルを右クリックするとツールバーが表示されます。タイトルの枠線,カラーを

を指定するには「グラフタイトルの書式設定」を選んでください。

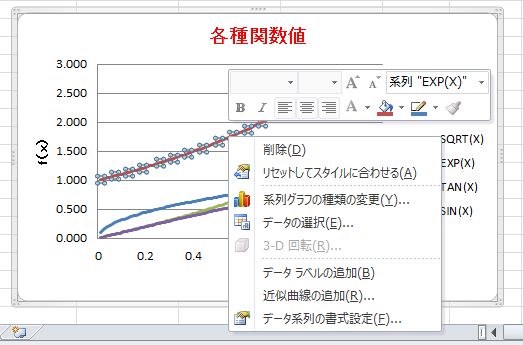

④散布図の形式が既定値で描画直後の曲線が太線に見える場合には,先ずグラフの

曲線を右クリックで選択し,ショートカットメニュー(下図参照)を表示します。曲線を細線

にするため「データ系列の書式設定」を選び,「バケツのアイコン(塗りつぶしと線)」で

ポイント数を下げます。

補足

1) 凡例の変更

該当グラフを選択して右クリック/データの選択 をクリックし,次画面で編集タグを

開くと,系列名の入力欄がある。そこに適切な凡例を記載する。

凡例を追加するには,該当グラフを選択して,グラフツール/デザイン/クイックレイ

アウト を選択する。ここから後は凡例の変更にならい系列名の入力欄を適切な凡例

に切り替える。

2) 目盛の数値桁数調整

変更したい縦あるいは横軸の目盛を選択する。右クリック/軸の書式設定/次画面

をスクロールし,一番下にある「表示形式」を押し,「カテゴリ」枠右横の▼ドロップ

ダウンリストから「数値」を選択し,小数点以下の桁数を調節し,右下横の「追加」を

押下する。

3) 横軸/縦軸の表示範囲調整

デフォルトで表示された図において表示範囲を変更したい場合,該当する軸の目盛

を先ず選択する。右クリック/軸の書式設定/軸のオプション 画面を開き,最小値,

最大値を変更する。

目次へ戻る

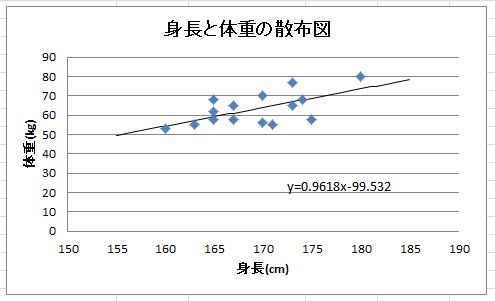

例題 C 散布図,回帰直線の表示

15人分の身長と体重の入力データから散布図と回帰直線を表示しましょう。

注) 同一セル内で日本語と数式エディターで作成した数式を同時表示出来ないが,横書きテキストボックス内では可能です.

Q1 上記表中の(2)19~21行を作成してください。ただし,数値は関数で求めてください。

回帰直線の傾きは,統計関数「SLOPE」で求まります。また,四角の枠で囲んだ表示は,

挿入/テキスト/テキストボックスの「横書きテキストボックス」を使っています。

Q2 C列の(4)回帰推定値は,統計関数の「FORECAST.LINEAR」を使って求めてください。

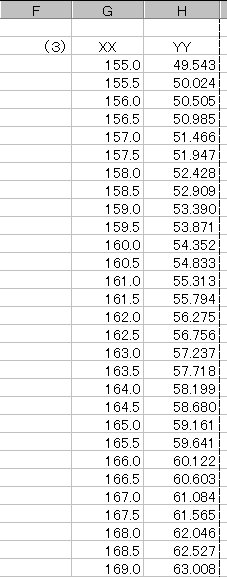

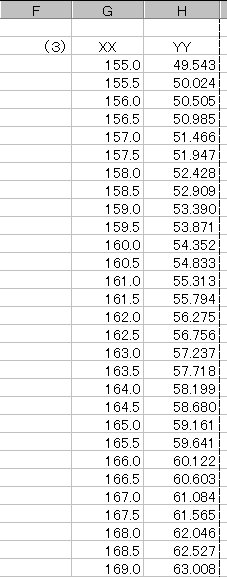

Q3 次に,回帰直線のグラフを描くための準備計算をします。下図に示すように,

G列にXXとして155.0~185.0までの値を1.0刻みで作成してください。

H列に,上図の枠で囲った回帰直線式を参照して,XXに対応するYYの値を求める

数式を代入して,計算結果を求めてください。

(注) 回帰直線式は,XX=155.0とXX=185.0および夫々に対するYYの両端点を

与えることにより描画できます。ここでは,FORECASTで求めた数値とYYの

推定値が同一の身長に対して一致することを確認するために刻み幅を小さく

しています。

なお,こちらのpdf fileは,数学的に回帰直線式の誘導を試みたものです。

(注) XXの値は,さらに185.0まで続きます。

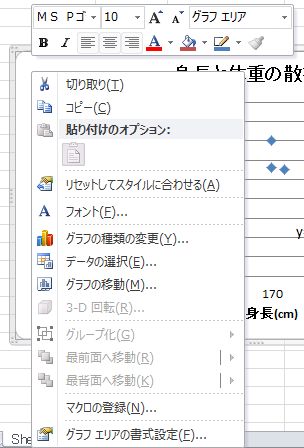

Q4 身長と体重の散布図を描画しましょう。

Q5 回帰直線式を散布図に重ねましょう。

図の重ね書き手順

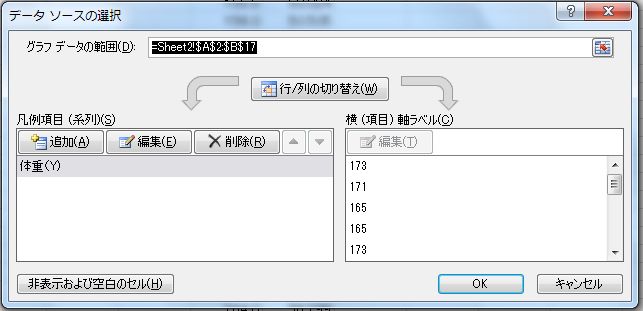

①貼り付け先グラフエリアを選択し,右クリックし,下記の画面で「データの選択」を

クリックする。

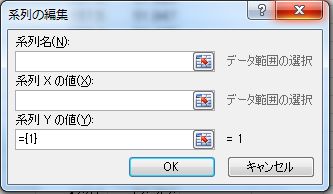

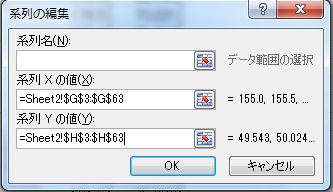

②下記の画面で「追加」をクリックすると,系列の編集画面が表示される。。

③ XX,YYのデータをドラッグし,貼り付けしたいデータの範囲を指定する。

下記の例は,シート名がsheet2の場合である。

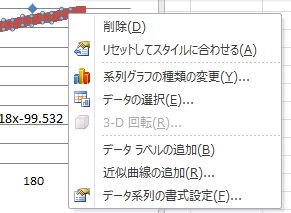

④XX,YYの1点ずつが「マーカー」として表示されているので,それを右クリック

して表示される下記の画面で「データ系列の書式設定」を選び,バケツのアイコン

を押し,「線」を選択して「線」なしから「線(単色)」に変更し,適切な線幅のポイント

数を指定する。更に「マーカー」を押し,「マーカーオプション」なし,「塗りつぶし」なし

とする。

この例題では,最初に散布図をマーカーで表示したので,重ね書きもデフォルト

でマーカーとなっている。

注)図中の数式は横書きテキストボックス内に表示後,「図形の書式設定」/塗りつぶし/塗りつぶしなし でボックス内透明化,線の色/線なし で外枠線を消去.

(追加)

Q6 XX,YYの始点と終点データのみを選択(先頭セルと末尾セルを:ではなく,で

区切ればよい)し,回帰直線を引けることを確認しなさい。

Q7 身長と体重の平均値(x,y)を赤丸マーカーで図に重ねてプロットしなさい。

目次へ戻る

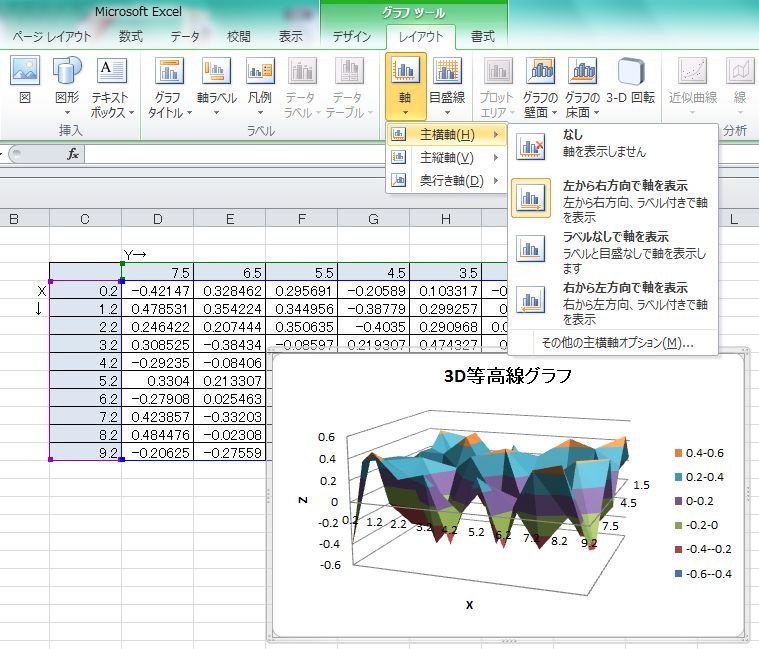

3Dグラフの作成手順

X-Y平面上の格子点にZ軸の数値が与えられた場合のグラフ

1) X,Yの値を(下記の例~X:行方向,Y:列方向)代入

注)X,Yの値が交差するセルは,必ず空白にしておくこと

2) Z軸の値を代入。X,Yの値も含めて表の範囲を選択

挿入/グラフの右下隅クリック,すべてのグラフ/等高線 を選択

3) グラフの詳細設定(先ずグラフを選択)

軸のラベル名の記入~グラフツール/デザイン/クイックレイアウト

軸の正方向の向き変更~目盛を選択後右クリックして「軸の書式設定」画面にて「軸を反転」

にチェックマークを入れる。

グラフの3D回転~グラフツール/書式/図形の効果/3-D回転/3-D回転オプション

にて,X方向に回転,Y方向に回転欄に適当な角度を与える。

4) 凡例の個数: 凡例を付ける場合,グラフの大きさを拡大すると凡例の個数が変わります。

参考例 XとYの格子点上にZの値を代入し,等高線を描く例

Zの値: -0.5~0.5の範囲の一様乱数を数式(=RAND( )-0.5)で発生して作成

しています。ひとつのセルについて数式を代入して求めたら,残りは

オートフィルの機能を使います。

目次へ戻る

STEP4

補足事項

以下には,Excelをより有効に活用するための補足事項について掲げてあります。

(1) 図形描画

Excelのシートに図を貼り付けると,資料が分かり易く効果的になる場合があります。

Excelでは「図」のことを「オブジェクト」と呼びます。

オブジェクトを描くためには,

挿入/図形を表示しましょう。

円の表示

円の表示~「楕円」ツールを選択後,

Shiftキーを押しながらドラッグします。

水平線,垂直線の表示~「直線」ツールを選択後,

Shiftキーを押しながらドラッグ

します。

円弧~円弧の表示は,「基本図形」の中から円弧を選択します。

「図」と「テキスト」の重ね書き~

挿入/テキストボックスを選択後,横書きか縦書きを指定し,

マウスをドラッグしてテキストボックスの大きさを設定

記入直後には,テキストボックスの外枠線が表示されています。

テキストボックスの枠線消去~

枠線を消したい「テキストボックス」を選択し,右クリック。

ショートカットメニューから図形の書式設定を選択し「線なし」に切り

換える。更に,「塗りつぶしなし」とするか「透過性」のスクロールバー

を右端にずらすと,テキストボックスが背後の図を隠さない。

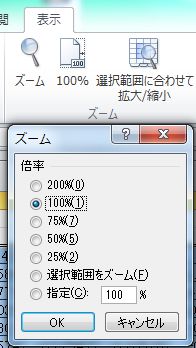

表のズーム~表示/ズームで拡大,縮小が簡単に行なえます。

(2) 数式作成

(2) 数式作成

ExcelではWordと同じように,オブジェクトとしての数式を編集してセル上に配置する

ことができます。

挿入/数式を選択して,数式を作成します。ただし,数式はオブジェクト

と見做され,数式の周りにハンドルが付きます。

(3) コメントの挿入,表示

コメントとは,セルに付加するメモのことで,セルの内容とは別のものです。

コメントは,第三者や作成者自身の注意,理解を促すために付けられます。

コメントの挿入~

右クリック/コメントの挿入でコメントの入力編集画面が表示されます。

セル右上隅の赤い三角印~そのセルがコメント付きあることを意味しています。

コメントの表示,非表示~切り換えは

右クリック/コメントの表示/非表示で行ないます。

コメントの削除~削除するセルを選択して,

右クリック/コメントの削除を選択。

コメントを表示して印刷~ファイル/印刷/ページ設定/シート/コメント欄 を”画面表示

のイメージ”とする。

(4) セルの枠線消去

Excelを起動した初期画面では,セルは薄いグレーの縦線,横線で仕切られています。

このセルの枠線を消して,画面表示を白くすることができます。枠線を消すには,

表示/枠線の

チェックマークをはずします。

(5) グラフの編集捕捉

STEP3の資料においては,グラフツールを用いたグラフの編集について記しました。

ここでは以下を例に,目盛線に関する補足の説明を追加します。

先ず,次のグラフ

y=0.5X^2 (0<=X<=10),y=10X-50 (10<=X<=18) の合成グラフ

を描いてから,下記に従い目盛線,補助目盛線の修正等を試みてください。

補助目盛線の表示~グラフを選択後,グラフツール/デザイン/から適当な

グラフスタイルを選択する。

参考:目盛線と補助目盛線の区別

目盛線:目盛の数値が表示されている目盛線

補助目盛線:目盛の数値が表示されていない目盛線

目盛線の線種,色,線幅の修正~修正する目盛線を選択すると「目盛線の書式設定」画面

が表示され,そこで指定する。

目盛間隔などの調整~

目盛数値を選択し右クリック,「軸の書式設定」を選択し,表示画面にて

目盛の数値下変更する。

目次へ戻る

STEP5

マクロの記録,作成

ルーチン化された定形処理には,マクロの記録を上手に使うと仕事の効率を上げることが

できます。これでも不十分なら,

VBA(Visual Basic for Applications)を用いてマクロプログラム

の作成にトライしよう。

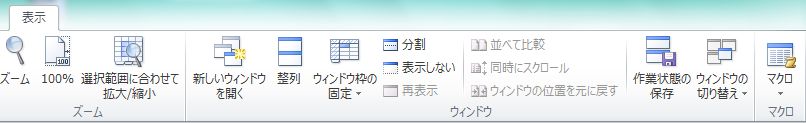

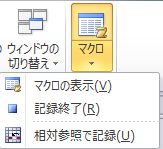

・ Visual Basicツールバーの表示

次の手順で行います。

メニューバー

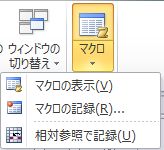

表示を選択し,右端の真中の文字「

マクロ」をクリックすると,

下の画面が表示されます。

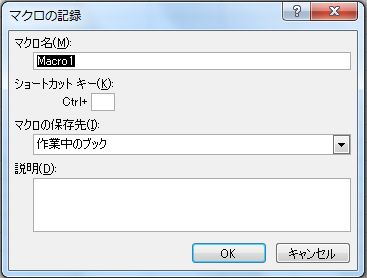

ここで「マクロの記録」を選択すると,次の画面が表示されます。

適当なマクロ名を付けてOKを押すと,マクロの記録が開始されます。

記録の終了は,再び右端の真中の文字「

マクロ」をクリックすると,下図のように

なっているので,「記録の終了」を押します・

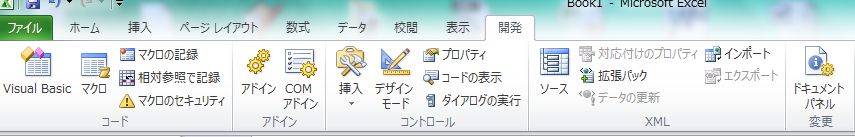

なお,VBAを使用する頻度が多い場合には,メニューバーに「開発」タブを下記の手順

で,表示する方が使い勝手が良いです

。

ファイル/オプション/リボンのユーザー設定 で表示される画面右の開発をクリック

してチェックマークを入れ,OKを押下

マクロボタンの作成

シートにマクロボタンを表示し,それを押すことでマクロを実行させることができます。

作成手順

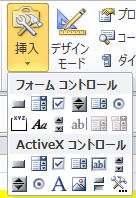

1) 「開発」タブを表示し,「挿入」アイコンを選択して,

フォームコントロールの左上:ボタン(フォームコントロール)を選択

2) +をクリック&ドラッグしてボタンの大きさを決めると,「マクロの登録」画面が現れる

ので,作成中のマクロボタンで実行させたいマクロプログラムを選び,OK押下

3) デフォルトのボタン名を適切な名称に変更する。

マクロの作成手順

以下に,簡単に触れておきます。

注意: VBAのプログラムは単独のファイルとして保存されるのではなく,現在編集して

いるブックの一部として保存されます。

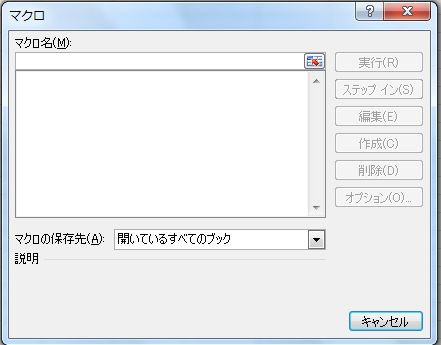

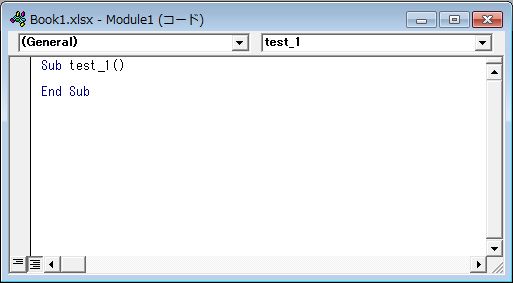

(a) サブプロシージャの作成

1) 「マクロ名」を入力した後,「作成」ボタンを選択します。

(マクロ名を入力した後,「作成」ボタンが有効となります)

2) サブプロシージャの先頭と末尾の2行が既に入力された状態でマクロ作成画面が表示

されます。入力する際は,ワークシート名,セル範囲を表わす一部の文字列を除き,全て

小文字で入力します。入力に間違いがなければ,Enterキーで確定後,自動フォーマット

機能が働いてコードの一部が大文字に切り換わります。タイプミスがある場合には,

自動フォーマット機能が働きません。これによりミスを発見し易くなりす。

Microsoft

Visual Basic のEditor画面

3) 2つ目以降のサブプロシージャを入力するには「ファイル」メニューの「終了してMicrosoft

Excelのアイコンを選択します。

次に再度上の1)へ戻り,新たな「マクロ名」を入力して「作成」ボタンを選択します。

以下,2),3),1)の順に繰り返します。

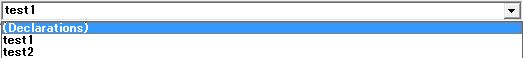

(b) 宣言文の作成

サブプロシージャのマクロ名が表示されているリストボックスのボタン(上図右側test_1

と記入されている欄の▼印)を押すと,(Declarations)とマクロ名の一覧が表示されます。

上図が表示されていない場合には,いずれかのマクロを選択した状態で「編集」をクリック

すると上図が表示されます。そこで宣言セクション(Declarations)を選択します。次いで,

必要な宣言文を入力します。

以上,VBAマクロプログラムを作成したら,不測の事態に備えて上書き保存を

実行しましょう。

作成したマクロの修正

メニューバー

表示を選択し,右端の真中の文字「

マクロ」の上の表アイコンをクリック

すると,2つ上の画面が表示されるので,修正したいマクロ名を選択した後,「編集」を

クリックします。

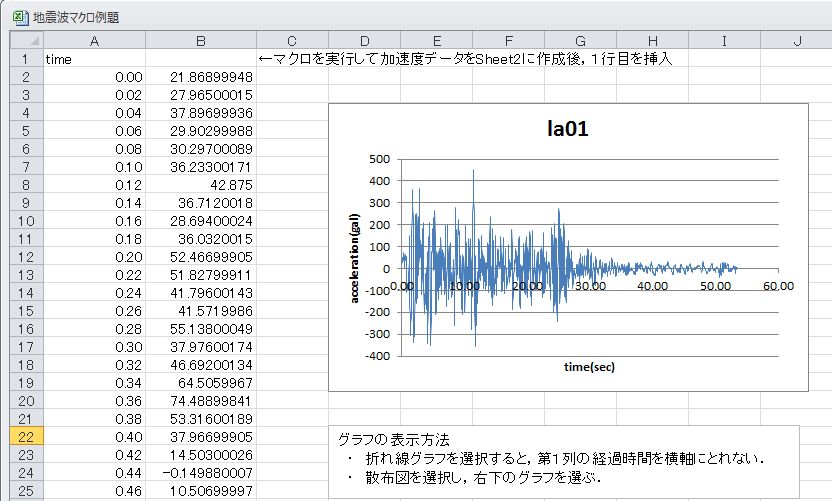

外部テキストデータの取り込みとマクロの使用事例

例題: (マクロプログラムを用いたデータの並べ替え)

下記の手順に基づき,マクロプログラムを用いてデータを並べ替え,地震の加速度

波形を表示せよ。

設計用地震動の入手

・ 設計用地震動は,SACで提案されているロサンゼルス市の加速度波形

LA01~LA60を用いる。加速度データ(テキスト形式)は

goalsに保存してある。

(このデータは,インターネットからダウンロードされたもので,地震波に関する最初

の説明2行分を削除した3行目からの加速度データで構成されている。)

goalsのテキストデータ取り込み

・ 加速度波形はLA01~LA60の中から下2桁の数字が自分の学生番号の末尾2桁と

一致するもの(学生番号の末尾が60を越える場合には下2桁-60を当てる)をgoals

から選択し,下記の手順で読み込む。

・

goalsからの読み込み手順 ← 先ずは,リンク先の手順を参照して下さい。

ファイル/開く を選択し,Z:ドライブの保存先の該当ファイルから加速度波形を取り込む。

ダイアログボックスの問い合わせに対しては全て既定値(デフォルト)で答える。

・ 取り込んだ加速度データは時間t=0の先頭データがA1セルに,後続のデータはB1,C1,

D1,E1,F1セルの順に並び,下の行に降りてA2~F2セル,以下同様となっている。

データの保存

・

読み込んだデータは,シート名をSheet1(後述のマクロプログラムと整合性を

図るため)とし,一旦ここでZドライブに適当な名前を付けて保存する。保存は必ず

Excelのマクロ有効ブック形式(拡張子.xlsm)とする。

時間間隔データの追加

・ 加速度データを記録した時間間隔DTに関するデータを入力するために,先頭に1行

空白行を挿入する。A1セルには「DT=」,B1セルには時間間隔DTの数値を記入する。

なお,時間間隔DTは0.01秒,0.02秒,0.005秒の3通りあるので各自次の表を参照し,

地震波のDTを確認する。

| Name |

DT(sec) |

Name |

DT(sec) |

Name |

DT(sec) |

| LA01 |

0.02 |

LA21 |

0.02 |

LA41 |

0.01 |

| LA02 |

0.02 |

LA22 |

0.02 |

LA42 |

0.01 |

| LA03 |

0.01 |

LA23 |

0.01 |

LA43 |

0.01 |

| LA04 |

0.01 |

LA24 |

0.01 |

LA44 |

0.01 |

| LA05 |

0.01 |

LA25 |

0.005 |

LA45 |

0.02 |

| LA06 |

0.01 |

LA26 |

0.005 |

LA46 |

0.02 |

| LA07 |

0.02 |

LA27 |

0.02 |

LA47 |

0.02 |

| LA08 |

0.02 |

LA28 |

0.02 |

LA48 |

0.02 |

| LA09 |

0.02 |

LA29 |

0.02 |

LA49 |

0.02 |

| LA10 |

0.02 |

LA30 |

0.02 |

LA50 |

0.02 |

| LA11 |

0.02 |

LA31 |

0.01 |

LA51 |

0.02 |

| LA12 |

0.02 |

LA32 |

0.01 |

LA52 |

0.02 |

| LA13 |

0.02 |

LA33 |

0.01 |

LA53 |

0.02 |

| LA14 |

0.02 |

LA34 |

0.01 |

LA54 |

0.02 |

| LA15 |

0.005 |

LA35 |

0.01 |

LA55 |

0.02 |

| LA16 |

0.005 |

LA36 |

0.01 |

LA56 |

0.02 |

| LA17 |

0.02 |

LA37 |

0.02 |

LA57 |

0.02 |

| LA18 |

0.02 |

LA38 |

0.02 |

LA58 |

0.02 |

| LA19 |

0.02 |

LA39 |

0.02 |

LA59 |

0.02 |

| LA20 |

0.02 |

LA40 |

0.02 |

LA60 |

0.02 |

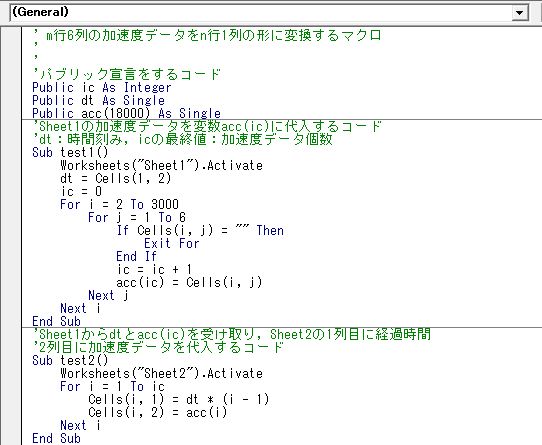

マクロの作成と実行

・追加した1行目を除き,2行目からの加速度データはm行6列になっており,Excelでグラフを

描画するためにはn行1列 に並べ替える必要がある。データの個数が多いので,マウスで

逐一並べ替えるには無理がある。

そこで,並べ替えのためのマクロプログラムを作成し,それを利用する。

・具体的な手順等は,以下に示すマクロプログラム(下記の例ではマクロ名:test1, test2),

グラフの表示方法を参照のこと。

マクロ実行前および実行時の注意

・test1実行前に,パブリック宣言の記述があらかじめ必要。

記述するには,下図で(Declarations)を選択する。記入例は下記参照。

注) この例題では,パブリック宣言の働きを理解してもらう為に,敢えてプログラムを

test1,test2の2つに分割しています.

・test2実行前に,2つ目のシート名をSheet2とした空のシートを作成しておくこと。

・エラーが発生したら,それを修正後,再度実行する前にリセットボタンを押す。

・VBAの編集画面を表示するには,マクロの作成手順,サブプロシージャを参照のこと。

・test1を正常に実行した後に,はじめてtest2を実行のこと。

VBAマクロ ソースコード

(注) A,B列のデータは,この後も続いている。

VBAの基礎

(1)注釈行

' (シングルクォーテーション)で始まる文(ステートメント)は,プログラムの実行に無関係な

注釈行として扱われる。通常,プログラムの説明に使用される。

ステートメントの途中から' (シングルクォーテーション)を付けて注釈を書き込むことも可能。

(2)変数の型

文字変数と数値変数に大別される。左記以外の変数型もあるが,ここでは省略。

文字型(String) ・・・・・各キャラクタ当たり2バイト(16ビット)

単精度実数型(Single) ・・・・・浮動小数点(実数)型データ,1変数当たり4バイト(32ビット)

倍精度実数型(Double) ・・・・・浮動小数点(実数)型データ,1変数当たり8バイト(64ビット)

短整数型(Short) ・・・・・整数型データ, 1変数当たり2バイト(16ビット)

-32768~32767 (2^16/2=32768)

整数型(Integer) ・・・・・整数型データ, 1変数当たり4バイト(32ビット)

-2147483648~2147483647 (2^32/2=2147483648)

長整数型(Long) ・・・・・整数型データ,1変数当たり8バイト(64ビット)

-9223372036854775808~9223372036854775807 (2^64/2=9223372036854775808)

ただし,デフォルト(既定値)は単精度実数型である。

なお,VBAでは変数の型宣言は変数を使用する前に記述しなければならない。

通常はプログラムの先頭にまとめて置く。

(3)変数名(変数には名前を付けて区別する)

変数名の規則 ・変数名の先頭は英字またはアンダーバー _ で始める

・2文字目以降は英字,数字,アンダーバーが使用可能

・変数名の長さは最大1023文字まで。ただし,6文字

程度の長さまでとするのが無難

・大文字と小文字は区別されない

(4)算術演算子

演算子 機能 演算 結果

+ 加算

- 減算

* 乗算

/ 除算 2./3 実数型/整数型 0.6667

2/3 整数型/整数型 0.6667(0にはならない)

^ べき乗

・算術演算の優先順位

Excel表計算上では, 負符号 → べき乗 → 乗除算 → 加減算

( )を用いることにより,計算順序を変更できる。

例) -2^2→4 ,-(2^2)→-4,(-2)^2→4

VBAや他言語の計算優先順位は, べき乗 → 負符号 → 乗除算 → 加減算であり,

-2^2→-4 となる。Excel表計算上の,-2^2→4 とは異なるので充分注意のこと。

(5)算術代入文(変数名=式)

右辺の算術式を計算して左辺にその結果を代入

(この場合の=は,左向きの矢印←の意味)

・右辺にくる式を構成する変数には,この算術代入文を実行する前に事前に必ず数値変数

の場合には数値(文字変数の場合には文字列)が代入されていなければならない。

・右辺の式の変数の型と左辺の変数の型は,一致させる。

(6)配列変数

異なる変数名が同一プログラム中に多数存在すると,プログラムが複雑で分かりにくくなる。

これを避けるために,性格が同じ変数をひとまとめにして添字付きの変数とし,添字の違い

で個々の変数を区別する。

例) 1次元配列変数 x(1),x(2),・・・,x(1000)

2次元配列変数 y(1,1),y(1,2),・・・,y(1,10)

y(2,1),y(2,2),・・・,y(2,10)

y(10,1),y(10,2),・・・,y(10,10)

3次元配列変数 z(1,1,1),・・・,z(10,10,3)

※添字が異なると,その変数に割り当てられるメモリーのアドレスは異なる。

※添字は,通常1以上の正の整数とするが,0も使用可。

・配列宣言~VBAでは配列宣言が必要

これにより必要なメモリー空間の領域を確保する。

宣言に際しては,予想される最大の大きさの添字の値,あるいは

それ以上の適当に丸められた値とする。

例) Dim文は宣言されたプログラム内のみで有効。互いに異なるプログラムで

同一変数名を用いても無関係なので値を共有しない。

一般形: Dim 変数名 as 変数の型

Dim n(10) as Integer, k as Integer

Dim x(10,10) as Single, y(100,2) as Double

Public宣言文は,複数のプログラムで変数を共有する場合に使用する。

一般形: Public 変数名 as 変数の型

繰り返し制御文と条件分岐

(7)繰り返し制御文(For~Next文)

繰り返しを行うためのループは,プログラムの一連のステートメントを必要な回数だけ

実行させるものである。ループは簡潔で分かりやすいプログラムを記述するために極めて

有効である。

この繰り返し制御と後述する条件分岐は,プログラムの作成上最も重要な役割を果たし,

これらを自由自在に用いてはじめて有用なプログラムを記述出来る。

For~Next文: 指定回数分繰り返し計算を実行

For ループ変数 =初期値 To 最終値 [Step 増分値]

繰り返される →ループ変数を初期値から増分値ずつ増し,

ステートメントブロック 最終値になるまで繰り返す。

Next ループ変数

増分値を省略した場合は,増分値が+1と見做される。

常にループの先頭でループ変数と最終値を比較する。

このため初期値の与え方によっては,ループが全く

実行されない場合もある。ループの外に出たとき,

ループ変数は最終値+1の値をとる。

例) t=0

For i=1 To 100 繰り返し計算が終了すると,変数

t=t+x(i) t に x(1)~x(100)の合計値

Next i が代入されている。

多重ループ~ループは,次のように多重構造とすることが出来る。この場合,

内側のループは外側のループの指定回数分,何度も実行される。

例1) For i=1 To 100

For j=1 To 10

For k=1 To 50

ステートメントブロック

Next k %このループを終えたらkの値は51となっている

For m=1 To 20

ステートメントブロック

Next m

Next j

Next i

例2) 間違いの例(互いのループが交差するようなネストのさせ方はしない)

For i=1 To 100

For j=1 To 300

Next i

Next j

※ For~Next文からの抜け出し →ループ内でExit for文を実行する。

多重ループ内にExit for文がある場合でも

一番外側のループの外へ抜け出す。

例) s=0

For i=1 To 100

s=s+i

If s>100 Then

Exit for

End If

Next i

sが100を越えたらForループから抜ける。

(8)条件分岐(If文)

制御構造を持たないプログラムは,上から下ヘ,左から右へ向かって実行

される。しかし,定められた条件によって複数の選択肢から1つを選び,そ

れを実行する場合もある。このような処理を実行するためにIf文などがある。

If文~条件式が成立するか否か(即ち,”真”か”偽”か)を評価して,条件付き

の実行や分岐を行うフロー制御ステートメント。

If 条件式A Then

ステートメントブロック 1 →条件式Aが成立する場合(真の場合)に実行

ElseIf 条件式B Then

ステートメントブロック 2 →条件式Bが成立する場合(真の場合)に実行

ElseIf 条件式C Then

ステートメントブロック 3 →条件式Cが成立する場合(真の場合)に実行

Else

ステートメントブロック 4 →上の条件のいずれにも該当しない場合に実行

End If

ステートメントブロックは,1行以上の複数のステートメントから成る。

If文のバリエーション

バリエーション1(ElseIf文が省略された場合)

If 条件式A Then

ステートメントブロック 1

Else

ステートメントブロック 2

End If

バリエーション2(ElseIf文,Else文が省略された場合)

If 条件式A Then

ステートメントブロック 1

End If

バリエーション3(If文が二重にネストされた場合)

If 条件式A Then

ステートメントブロック 1

Else

If 条件式B Then

ステートメントブロック 2

Else

ステートメントブロック 3

End If

End If

上の例はネストしない形式でも記述できる。

例1) If x(i)>xmax Then

xmax=x(i)

End If

・・・もし,x(i)がxmaxよりも大きいならば,xmaxにx(i)の値を代入

例2) If x>=60 Then

a="OK"

Else

a="NG"

End If

・・・もし,xが60以上ならば文字変数aにOK,そうでないならばNGを代入

関係演算子(数値や文字列の大小関係を比較)

関係演算子 意味

= 等しい

<> 等しくない

> より大きい

< より小さい

>= 以上

<= 以下

論理演算子(複数の条件式を組み合わせて,複雑な条件式を作る場合に使用)

論理演算子 意味

And 論理積(かつ)

Or 論理和(または)

目次へ戻る