DIPLOMA 2002

秋元葵 Aoi

Akimoto /genome of life

2002年度日本建築学界北海道支部卒業設計優秀作品 銅賞

2002年度日本建築学界北海道支部卒業設計優秀作品 銅賞

卒業制作 2003 近代建築5月号別冊掲載作品

推薦の言葉

成熟化した都市空間において今後更なる可能性を追及し、具体的な解決策を提示することは、現代社会に要求される課題の一つである。現在の単一的な機能が積層された魅力に乏しい都市空間の存在を容認し、その原因が法制度や経済的原理で誘導されるのだと安易に受入れては、建築化する側の無力感を露呈してしまうだけである。作り手の新たなる解釈を含めた創造性が、現実の都市空間に多様な価値を作り出す。例え現実性に乏しくとも提案し続けることの意義は極めて深い。

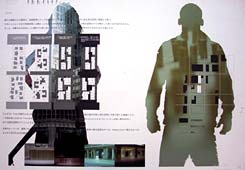

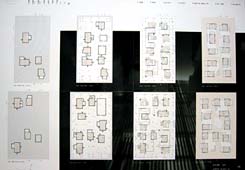

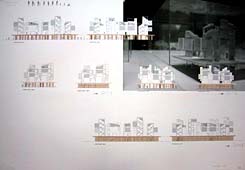

今回の作品は、社会の全体性を知悉することが難しい学生としての立場ゆえ、柔軟な発想が発露されている。作者は、札幌の中心的な商業地に着目し、その場所を日常的に体感する中で違和感を徐々に明確化し、生活者の日常的な視点に辿り着いた。都市機能の中心である高密度な商業地は、我々の身体のスケールを大きく超えることから、「別次元の建築空間」として切り離してしまいがちだが、利用する人々のスケール感は不変である。このプロジェクトではそのヒューマンスケールをもとに複数の機能を混在させながら、都市空間の活性化を狙っている。特に住空間の積極的な導入は、適正なスケール感の導入に寄与し、都市利用の24時間化が有効になり都市空間に一層の可能性が生じることになる。さらに、この作品では単に住居の機能を配置させるだけではなく、外部と内部の境界に触手空間となるテラスをバリエーション豊かに設置している。グランドレベルのパッサージュと共に周囲とのかかわりを持たせる重要な役割を担っている。この様な住空間群が、都心の生活空間として水平化し同時に垂直化することによって、インタラクティブな関係を形成させることになる。

現実の都市空間では、単一的機能である商業地に人々が一方的に往来するだけで、人々が滞留し生活が定着することは難しい。場所にポテンシャルを有しながらもあまり活用されていない。このプロジェクトのように多様な機能が絡み合うことで、しかも身体的なスケールが基本単位となったなら、有機的な環境として広がりが得られる魅力的な都市空間になるに違いない。作者の都市空間に対する熱い眼差しと建築に対する優しい眼差しがこのような作品に至らしめた。この思いが将来、現実の建築として再現することを願う。(米田浩志)